Bien: lo prometido es deuda, por lo que esta nueva Entrada va dedicada a Surcos, película de 1951, -para algunos- nuestro primer film neorealista, y para todos una cinta mítica por su valentía a la hora de mostrar la verdad de una ciudad, de su tiempo y de sus gentes. También tuvo sus problemas, de los que hablaremos más adelante.

Hay que ir por partes y seguramente corresponde comenzar hablando de la obra. José Antonio Nieves Conde, el Realizador que dirigió la película, contaba allá por 1995: "Felipe Gerely (....) me presentó un relato de unas veinte hojas de contenido sainetesco. La autora era Natividad Zaro, también figuraba Eugenio Montes. Pedí libertad absoluta para poder desarrollarla con el guionista que yo designara. Y cuando le dije que sería Torrente Ballester, no se opuso y me dejó las manos libres"

|

Natividad Zaro Casanova,

autora de Cinco surcos. |

Aclararemos a los lectores que Natividad Zaro era entre otras cosas guionista, y que terminó con 16 películas en su haber. Era sobrina carnal del Cardenal Vicent Casanova Marzol. Eugenio Montes, arriba citado, era su marido y la prensa y revistas del momento, siguiendo la corriente machista que marcaba las cosas comme il faut, o bien ponía su nombre delante, o bien ignoraba el de la presunta guionista: su esposa.

Como en otras Entradas, queremos significar la separación que ha existido frecuentemente entre el tipo de Cine de algunos realizadores y sus propias ideas políticas. De clichés se alimentan los ignorantes: Nieves Conde fue falangista durante la Guerra Civil. Se dice -no hemos ahondado tanto- que fue de los rebeldes, de los que protestaron junto a Hedilla y otros auténticos cuando Franco decretó la unificación; de los que vieron que sus ideales sobre justicia social, capitalismo y papel de la Iglesia se quedaron en nada tras la Guerra Civil. Pero hizo Surcos, y le tocó las narices al nacional-catolicismo. Gonzalo Torrente Ballester, a quien muchos lectores conocen como autor de la dignísima Los gozos y las sombras, vestía habitualmente con uniforme de Falange en su actividad diaria en Valladolid tras el alzamiento. Pero su adaptación del trabajo de Natividad Zaro estuvo muy bien, y hasta molestó a algunos jerarcas. Todo está mezclado, y el modo de encontrar explicación a tantas cosas hace necesario poseer una cultura más amplia. Existen muchos ejemplos que explican lo antedicho: la célebre película El bosque animado, dirigida en 1987 por José Luis Cuerda, está basada en la obra de Wenceslao Fernández Florez, detenido en el Puerto de Valencia durante la Guerra Civil pero felizmente rescatado por el vice-cónsul de Holanda, quien lo escondió durante siete meses en un piso de su propiedad; como en El violinista del guetto de Varsovia... Wenceslao era un escritor, nada más.

De modo que, resumiendo, Surcos no la hizo ningún comunista avispado ni tampoco un falangista con cuernos y rabo. Pero fue, es, una película muy importante en la historia de nuestro Cine, y vamos a tratar de exponer cómo la vemos nosotros y porqué.

|

| José A. Nieves Conde. |

Madrid es el escenario en el que se desarrolla toda la acción. Buscando la máxima autenticidad, Nieves Conde y sus colaboradores se dedicaron a recorrer El Barrio de Embajadores, donde descubrieron a un tipo chulesco que después "clavó" Luis Peña; el dueño de un bar de Legazpi inspiró la figura de otro protagonista "El Chamberlain". Era un cine totalmente nuevo y aquellos profesionales querían que todo resultara real, "dentro" de la historia narrada. Se obtuvieron fotografías y se hicieron entrevistas durante más de un mes. Igualmente se evitó contratar a artistas muy conocidos para dar autenticidad a los caracteres. Casi todo el film está rodado en el mencionado barrio, muy adecuado para los propósitos de Nieves Conde cuando quería rodar "la vida real", al igual que hizo más tarde con El inquilino (1957). No es cierto que vistiese a los actores con las ropas de algunos transeúntes, pero sí acudió a un ropavejero y una vez desinfectado todo aquel material se utilizó para la caracterización de unos y otros. Siempre que les fue posible, rodaron con sonido directo. También hubo que reformar una típica corrala para poder filmar en ella.

Vamos a recorrer el argumento. A pesar de que relatemos las líneas generales de la película no creemos que se la destripemos a nadie. Si la han visto, no pasa nada, y en caso contrario ojalá espoleemos su interés.

Los protagonistas son una familia que, del campo -un pueblo en el que malvivían con pocos ingresos y nulas comodidades- marchan a Madrid en pos de un futuro mejor. En efecto, la España vaciada no es cosa de ahora, y aunque empezó mucho antes, la Guerra Civil dejó el campo y sus gentes en muy malas condiciones. Las cifras de desplazamientos humanos eran contundentes: en 1951 salieron de nuestras fronteras 60.000 ciudadanos y otros 100.000 se desplazaron dentro del País, del medio rural al urbano. Estos últimos desplazamientos eran una preocupación para las autoridades que, en algunos casos, obligaban a regresar a sus pueblos a quienes bajaban del tren: El aluvión de nuevos ciudadanos agravaba los problemas de vivienda, trabajo, paro, delincuencia y pillería. Lo cierto es que película fue declarada de interés nacional, por encima de las últimas producciones con palacios de cartón piedra, barbas postizas y espadas de Toledo. A las autoridades les pareció muy a propósito el texto sobre-escrito en la secuencia de los créditos:

|

| Eugenio Montes,ya se ha dicho, era el marido de Natividad Zaro, autora del texto primigenio, propietaria de la Productora y co-guionista del film. |

La gente acudía a las ciudades porque el campo estaba desatendido, los privilegios de terratenientes e intermediarios seguían intactos -y más tras una Guerra que había eliminado derechos y libertades-. Dionisio Ridruejo, falangista y divisionario en Rusia, se entrevistó con Franco al ser repatriado por un grave problema de salud. Refirió al jerarca que incluso allí, en aquel remoto país, entre los oficiales y tropa era habitual la comidilla sobre la corrupción y privilegios que reinaban en la Corte y de las que tenían noticia. Para eso no habían entregado tanta sangre joven, tantos ideales y tantos luceros. Se le premió la confidencia con un destierro de ocho meses en Ronda. Nieves Conde hablaba así en una entrevista años después: "Surcos presentó un mundo que todos sabíamos que existía, pero (y esto es lo trágico) que no nos gustaba ver, aunque debería hacernos reflexionar que la película fuese mucho mejor acogida en los barrios proletarios que en los burgueses".

La familia baja del tren y sufre -por la calle, en el metro, en casa de sus familiares- las burlas, la humillación de ser llamados paletos por quienes lo eran poco antes de dejarse caer en aquel Madrid de aluvión. Algo muy triste sucede cuando los desgraciados zahieren a aquellos a los que consideran inferiores simplemente por ser recién llegados: sea en la cárcel, en el servicio militar, en los reformatorios e internados correccionales o en las calles de aquel Madrid.

|

| De izquierda a derecha: la madre (María Francés), Manolo (Ricardo Lucía), Tonia (Marisa de Leza), Manuel, el padre (José Prada), y Pepe, (Francisco Arenzana) |

Cargados con sus maletas de madera, sus líos de ropa y sus cestos por los que asomaban las cabezas de los pollos, llegan finalmente a casa de sus parientes, que habitan en una corrala. La madre entrega a la pariente en cuyo hogar se alojarán de momento (Carmen Sánchez) todo el dinero en efectivo que traían, producto de la venta de sus tierras. Allí se acomodan y desde allí comienzan a planificar su futuro laboral. Manuel, el padre, acude junto a su hijo menor, Manolo, a la agencia oficial de colocación. Allí se tragan de nuevo la ironía y las burlas de quienes como ellos aguardan para ser entrevistados y clasificados. El padre comenzará a trabajar en una modesta fundición en la que sufre un desmayo y el hijo peregrina de tienda en tienda en busca de una colocación como aprendiz. Tonia, la chiquilla, permanece en casa con la madre pero se espera de ella que se ponga a trabajar: Al ser ignorante y no tener otras habilidades, parece lógico que se ponga a servir. El hijo mayor, Pepe, es muy hombre y echao p'alante, busca trabajo de conductor (sacó el carné en la mili) pero todavía lleva el pelo de la dehesa.

|

| Pepe y Pili. |

Ahora toca presentar a los malos: La primera, la avariciosa y malvada "tía", matriarca en la vivienda en que aterrizan. Es la madre de Pili (Maruja Asquerino). En un principio ésta comparte habitación con su prima llegada del pueblo (Tonia). Pili se dedica a vender cigarrillos de contrabando al por menor. Le ha gustado desde el primer momento su primo Pepe, pero se supone que es la novia de El mellao (Luis Peña), un maleante castigador, que dispone de un coro de aduladores y que chulea a Pili sus ganancias; está a sueldo del verdadero malvado de la película: el Chamberlain (Félix Dafauce), delincuente de guante blanco, taimado propietario de un bar que no le hace ascos a otros negocios como robos, contrabando o lo que haga falta. Eso sí: sin ensuciarse nunca las manos. Gasta paraguas, corbata y sombrero y se supone que la gente le puso tal apodo por su parecido con Neville Chamberlain, el célebre diplomático inglés muy presente en la prensa y los No-Do de la época. (fotografía de la izquierda)

|

El Chamberlain, paraguas en alto,

le aprieta las clavijas a El Mellao. |

Nuevamente, en una entrevista que concedió en 1981, Nieves Conde explicaba de este modo "La delincuencia que había en Madrid en ese tiempo: Madrid parecía el Chicago de Al Capone en esa época. Había un montón de estraperlistas, estafadores y bandas de criminales que estaban conchabados con muchos funcionarios y políticos encargados de permitir las licencias de las viviendas y edificios que se estaban construyendo a gran velocidad".

|

| El mellao, interpretado por Luis Peña. |

El Chamberlain, astuto y frío, ya tiene sus propios planes. Pone a trabajar a Pepe como chófer para sus trapicheos, exacerbando la rivalidad que ya existe entre éste y el Mellao, al que ningunea. A continuación influye sobre la ambiciosa e ignorante madre de Tonia ofreciendo trabajo a la muchacha para servir en su casa. Una vez contratada, cuando la escucha cantar mientras faena la convence de que lo hace muy bien: le pagará una academia de canto, ropas y chucherías y organizará un debut de la muchacha en La Latina. El estreno resulta un desastre porque él mismo ha pagado de su bolsillo a los reventadores. Su objetivo es, y así lo cumple, seducirla para tenerla después como mantenida en su casa.

Los hechos se precipitan. Como estaba previsto, Pepe, como hermano mayor, se encara con el Chamberlain para afearle su conducta. Hay un conato de llegar a las manos pero todo es en vano. Y como el ofendido gañán estorba, con su sentido pueblerino de la moral y la honra familiar, su jefe cumplirá sus planes enfrentándole al Mellao; pelean ambos cuerpo a cuerpo en el garaje y Pepe queda mortalmente herido de un golpe en la cabeza asestado con una llave inglesa. Será el Chamberlain quien trajine el cuerpo inerte de Pepe, haciendo oídos sordos a las súplicas que balbucea el muchacho, lo arrastre hasta un puente sobre la vía férrea, y lo deje caer desde allí. El paso de un tren hará el resto.

|

Al ser arrastrado el cuerpo inconsciente de Pepe,

sus talones trazan unos surcos muy elocuentes. |

Al mismo tiempo, el padre que ya está harto de Madrid y sus promesas de prosperidad, se planta en casa del Chamberlain, zarandea a su hija llamándola de todo y se la lleva a casa. Después, le da un buen meneo a su mujer, por crédula y ambiciosa. El único que ha salido bien parado ha sido Manolo, el hijo menor. Comienza como repartidor de una tienda de ultramarinos: unos pillos provocan que se le caiga la cesta con el género para robárselo. Será la hija de un titiritero (con guiñol propio) quien lleve al desconsolado muchacho a su casa, lo presente a su padre y terminen dándole cobijo en el domicilio familiar. Su futuro, el más humilde, resulta así el más digno.

|

| Cuando Rosario y Manolo visiten al padre de éste, ella se presenta con estas palabras: a su padre "Claro que nos queremos, pero como Dios manda". |

La película termina en el Cementerio, donde dan sepultura a Pepe. Allí el padre pronuncia solemnemente estas palabras: "Pues con vergüenza, hay que volver".

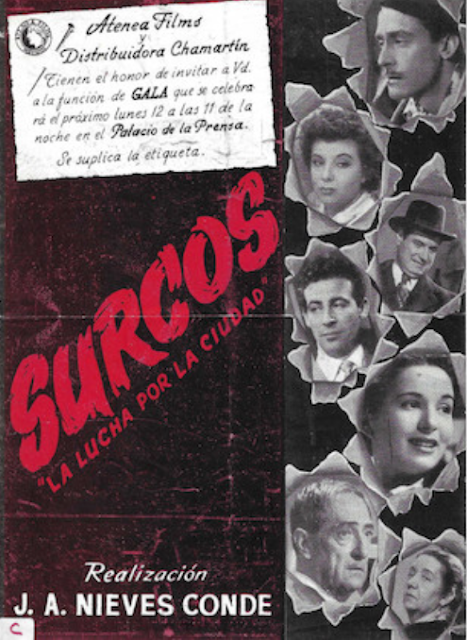

Surcos se estrenó el 12 de noviembre de 1951, en el Palacio de la Prensa. Fue una proyección con voces a favor y en contra, y es que su camino hasta la pantalla no había estado exento de dificultades. En el verano de aquel año se había creado el Ministerio de Información y Turismo, y se nombró, un poco a la ligera, a José María García Escudero, amigo personal de Nieves Conde, como Director General de Cinematografía. Estos dos jóvenes, además de ser amigos, llevaban la misma idea acerca de qué Cine valía la pena rodar. De este modo, García Escudero le concedió a Surcos la calificación de "interés nacional" que suponía una subvención (la máxima) del 50 % sobre el coste de la película, dejando de lado Alba de América y provocando la ira de Vicente Casanova, propietario de Cifesa y del director de aquel enésimo film de "golas, carabelas, perillas, barbas, mostachos, espadas de Toledo, chambergos, Historia a tambor batiente, castillos de cartón piedra, palacios lujosos, grandeza y retórica" que era Juan de Orduña. ¿Y la Censura? Pues a eso vamos:

Queremos distinguir dos conceptos muy diferentes sobre la actividad de la Censura. En aquellos años, no sólo estaba censurado el Cine, también lo estaban la Prensa, revistas, libros, espectáculos musicales, los textos escolares, el Teatro y hasta el largo de los calzones de los futbolistas. Y por supuesto en lo tocante al Cine, que era su bestia negra, se intentaba mangonear cuanto fuese posible, persiguiendo las imágenes y situaciones que seguramente formaban parte de sus retorcidas fantasías. Por supuesto que hacían daño toqueteando la obra de los artistas, eso es indiscutible, pero sabemos que para las gentes del Cine la Censura era una cosa tan natural como el granizo para el agricultor, y después de pasar a recoger sus guiones llenos ya de tachaduras y admoniciones, corrían al Gijón a descojonarse junto a sus colegas de profesión a costa de las pacatas enmiendas impuestas por los censores (Así lo contaba Berlanga). Al final, su ingenio les llevaba a decir lo mismo, pero de diferente modo. Y el otro concepto que se emplea al hablar de la Censura y que queremos poner en evidencia, son los comentarios que hacen hoy en día algunos gacetilleros al escribir sobre el Cine de la época, con textos llenos de tópicos y lugares comunes, porque el franquismo es un espantajo que da mucho de sí: "Surcos, la película que Franco mutiló" o bien "...aunque el filme fue autorizado por Franco (tras ser convenientemente "depurado" )" no son sino ejemplos de otras muchas tonterías por el estilo. Por entonces Franco se dedicaba ya casi exclusivamente a cazar y pescar; La tarea de gobernar, reprimir y vigilar la encomendaba a gente de su confianza. De modo que si algunos periodistas de hoy en día ignoran -por edad, por formación- los entresijos político-sociales de la época, malamente pueden transmitir a sus lectores la auténtica realidad.

Pero contemos qué pasó con la Censura. Se tragaron todo el guión a regañadientes, porque mostraba un ambiente moral y social que atentaba contra todos los mandamientos. Ni siquiera en Estados Unidos se permitía un film que dejase un crimen sin castigo: aquí el Chamberlain y el Mellao, quedan impunes y Tonia marcada de por vida. Decíamos que la Censura se tragó todo esto, pero no transigieron de ninguna manera con el final previsto en el guión: la familia se vuelve al pueblo, sin Pepe (y entendemos que sin Manolo, seducido cristianamente por el guiñol), y en la Estación se cruzan con otra familia de pueblo que acaba de bajar del tren y lleva en la mirada la misma ilusión que les movió a ellos. Con el tren ya en marcha, Tonia se baja precipitadamente para quedarse en Madrid, abocada seguramente a la prostitución como una forma de vida más fácil. Ahí sí que no hubo nada que hacer. Cuando vean Vds. la película notarán el abrupto contraplano que salta, tras la escena del cementerio, pausada, solemne, a una panorámica de un campo perfectamente arado, todo surcos, mientras la música adorna el pegote con una alegre fanfarria. El apaño dura 5 segundos.

El escándalo provocó la destitución fulminante de García Escudero, por haber apoyado la película en contra de los censores e incluso de algunos ministros. Se declaró Alba de América como de interés nacional (a Esa pareja feliz no le dieron ni un céntimo) y los censores eclesiásticos se frotaron las manos: calificaron la película con un 4, es decir como gravemente peligrosa. (Tesis contra el dogma católico o la moral). Para ser justos, hay que reconocer que el Obispo de Salamanca, que conocía a Nieves Conde desde el rodaje de Balarrasa, dijo de la película que era "fuerte, pero verdadera" y en consecuencia la calificó en su diócesis con un 3R (Mayores con reparos).

|

| Revista Primer Plano. Abril de 1951. |

García Escudero no recuperó su puesto hasta 1962. Pero algo se había movido en el Cine español. Revistas de Cine como Primer Plano glosaron ampliamente aquella película que simplemente contaba la verdad. En el estreno hubo pateos y voces airadas, pero también vivas al "Cine español valiente" y cerradas ovaciones. No mucho después, Nieves Conde recibió también ataques desde dentro de la profesión y algunos de los actores tuvieron dificultades para trabajar -como Maruja Asquerino que estuvo un año sin que nadie la llamase- aunque su participación en el reparto de Surcos influyó sin duda alguna en su popularidad. Tenía ya en su haber más de 20 películas, pero Marisa de Leza que era casi una debutante, se puso de moda:

La película la salvó la valentía de García Escudero y los talonarios de cheques De Francisco Madrid Luque y la propia Natividad Zaro, Gerente y Presidenta respectivamente de Atenea Films. Un rodaje tan largo costaba mucho dinero y al Director no le faltó ese empujón hasta los 5 millones de pesetas. El Sindicato Nacional del Espectáculo aportó algo más de un millón.

Tampoco faltó en la película algún guiño irónico. El Chamberlain, tiene esta curiosa conversación con su mantenida, la predecesora de Tonia, aburrida de estar encerrada todo el día:

-¿Porqué no me llevas al cine? Echan una sicológica.

-Eso está pasado...ahora lo que se lleva son las neorealistas.

-¿Y qué es eso?

-Pues problemas sociales, gente de barrio...

A pesar de las controversias que suscitó, Surcos recibió distinciones que venían a avalar tan excelente trabajo. Fue oficialmente al Festival de Cannes. El Círculo de Escritores Cinematográficos le concedió los siguientes premios:

-A la mejor película.

-Al mejor Actor de reparto (Félix Dafauce)

-A la mejor Actriz de reparto (Marisa de Leza)

-Al mejor Director.

A María Asquerino le otorgaron la medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes. También recibió una estatuilla, de "Los mejores" de la Revista Triunfo.

...también se mojó el Sindicato Nacional del Espectáculo con un Tercer Premio.

Y en 1997 un premio conmemorativo como Mejor Obra Cinematográfica de Ambientes Madrileños.

Bibliografía consultada:

Fondos del Repositori de la Filmoteca de Catalunya, digital izados por la de Valencia.

José Antonio Nieves Conde, el oficio del cineasta. Francisco Llinás. Editado por la 40 Semana Internacional de Cine de Valladolid. 1995. (Ha sido necesario adquirir el libro en cuestión (Amazon. Nuevo.12 euros), porque la Xarxa Electrònica de Lectura Pública de la Generalitat Valenciana sólo dispone de un ejemplar, sin servicio de préstamo y de acceso restringido a "investigadores"). Con su pan se lo coman.