|

"La que se casa, en su casa.

La soltera, donde quiera". (México) |

Le toca a esta mujer: Antonia Bronchalo Lopesino. Algunos lectores ya la habrán reconocido como Lupe Sino, renombrada por su relación sentimental con un célebre torero en aquella post-guerra tan carente de las cosas más comunes y tan ávida de mitos. El fútbol ganaba día a día nuevos aficionados, modernizando el concepto de culto popular con sus semi-héroes, aquellos muchachos frescachones de vida privada sana y transparente que -como los del resto de Europa- defendían su equipo dando patadas históricas sin más atavío que el calzón corto y la camiseta con los colores de su club; abriendo una inocente rivalidad regional o Nacional. Mientras tanto, el mundo de los toros con su arcaísmo y su sacralidad seguía manteniendo una menguante parcela en el culto popular. Entender de toros era un saber solitario, íntimo, de pequeñas tertulias. Los toreros vivían en medio de una aureola hecha con sus rasgos personales, sus fortunas, sus amoríos y el fervor de sus partidarios. Y estaba también la muerte y toda la parafernalia que proporcionaban a la fiesta su brillo y su dramatismo ancestral, provocando de vez en cuando tragedias que el pueblo vivía con la intensidad de un Viernes de Dolores. Vaya por delante que no somos ni taurinos ni anti-taurinos. Pensamos que esos festejos -todos- desaparecerán, si tienen que desaparecer, cuando el público deje de acudir a las Plazas o de divertirse con los toros por las calles de sus pueblos.

Pero, vamos a lo que vamos: Antonia viene a cuento en este Blog porque fue una actriz del Cine español de aquellos tiempos. Una mujer que deseaba una vida mejor, ascender en la escala social y hacer realidad sus sueños en un mundo machista, cínico y cruel. Nació un dia del mes de marzo de 1917, en Sayatón, pueblecito de la provincia de Guadalajara. Cuando tenía 14 años sus padres se trasladaron con su numerosa prole (siete chicas y dos chicos) a Madrid, nada insólito en aquellos tiempos si se tenían muchas bocas que alimentar y las pocas oportunidades que les esperaban en el medio rural. A Antonia, que era la segunda hija, la pusieron a servir en una casa de postín donde es muy probable que intentaran meterle mano todos los habitantes masculinos de la casa, costumbre de la época que solía provocar la aparición en algunos hogares de muchachas con su mezcla de ignorancia, juventud y un silvestre sex-appeal como el de Antoñita, su melena negra, su cuerpo proporcionado y sus exóticos ojos verdes. Poco sabemos de sus andanzas posteriores por aquel Madrid, ya crecidita y consciente de lo que la hacía tan atractiva a los hombres, de modo que se hizo artista de cabaré y empezó a alternar. Estalló la Guerra Civil el mismo año en que ella cumplía 18 años.

Hay un relato sobre su vida durante aquellos años que la supone casada en 1937 con un alto mando republicano al que habría conocido en Chicote, un tal Verardini. Eso sí: no existe documento ni fotografía alguna que respalde la noticia. El mismo relato cuenta que se separaron, que ella se quedó en Madrid y que él se exilió a Francia -vía Orán- para luchar contra Alemania en la Resistencia. Existe otra versión según la cual ambos marcharon a Francia al término de la Guerra Civil. El resto es igual salvo que ella pasó por París antes de regresar a Madrid "trayendo abrigo de pieles y todo". Y continuó alternando para lograr su deseo de hacer cine. Ya entonces, pagaba el colegio de dos de sus hermanas y puso a Emilio, el hermano más enfermizo, una carbonería. Los testimonios de sus familiares hablan siempre de generosidad y preocupación por los suyos, pero a lo largo de toda la Entrada veremos cómo el cinismo, el machismo, la envidia y la crueldad la acecharon desde el primer momento en que cruzó su mirada con la de Manolete. Y era una chica como tantas.

|

| "Talento, figura y salero, pa poder esta vida arrastrar" |

La coyunda, el sexo, son tan antiguos como el propio mundo y en aquel Madrid del "ya hemos pasao", de revancha, cárceles atestadas, camisas azules y saludo fascista, había una descarada tolerancia por parte de las Autoridades hacia las diversiones de muchos altos funcionarios, ricos estraperlistas, gentes de buena familia, artistas, toreros, actores famosos y demás. Disponían de una serie de locales en los que encontrar la oferta que demandaban, bien fuera sexo, alcohol e incluso drogas. Si eran adictos al Régimen, se toleraba su tren de vida. Los pobres y las gentes de bien se casaban y se acostaban temprano, tenían los hijos que Dios les enviara y trabajaban como mulas. Los que eran solteros acudían a casas económicas a pillarse unas purgaciones, mientras que los privilegiados a los que nos referíamos se movían por aquella intrincada serie de establecimientos en los que guitarristas, palmeros, bailaoras y muchachas muy atractivas se buscaban la vida, sacaban adelante a sus familias o intentaban relacionarse con gente importante, por ejemplo del mundo del Cine o de la Moda. Había mucho sexo a cambio de dinero, puterío fino, galanteo de lujo. En palabras de Gil de Biedma: "Por la noche, las más hermosas sonreían a los más insolentes de los vencedores". Eso ya se ha contado antes con nombres y apellidos y solo citaremos una anécdota: Muchos años después de todo aquello, Fernando F. Gómez le confesaba a Paco Umbral: "Las putas de Riscal, Paco, estaban muy ricas. El problema es que todas vivían en Vallecas y entonces Vallecas era el extranjero. Bueno, pues había que llevarlas hasta Vallecas".

Repasaremos el nombre de unos cuantos establecimientos y son sólo una muestra: Primero el popular Chicote (foto superior), coctelería en la que Ava Gardner pagaba con dólares y decía cosas como ésta: "Este es un bar de putas y yo soy una puta", antes de irse a la cama con un galán o un torero. El resto de la oferta era amplia: para bailar y alternar el Pasapoga, y para lo que se terciara los multidisciplinares Villa Rosa, Abra, Los Gabrieles, Lara o Riscal. Entre aquellas muchachas estaría Antonia buscando un patrocinador que utilizase sus influencias para lanzarla en el Cine. Y alguien lo hizo, empleando dinero y contactos para que Antoñita fuese actriz. Casos similares son de sobra conocidos, aunque sus protagonistas fueron más afortunadas. Nadie daba nada a cambio de nada; entonces no había lugar para la dignidad de un "me too" ni cosa que se le pareciera. Nuestra querida Antoñita, como una Alicia en el mundo de las Maravillas del Alterne, se come la galleta apropiada y entra por una puerta pequeñita en los platós. Antes, coge su costurero y en un plis-plás convierte su segundo apellido en otro más artístico pasando a ser Lupe Sino.

Vamos con su filmografía:

Su primera aparición fue en Tierra y Cielo, dirigida por Eusebio Fernández Ardavin en 1941 para lucimiento de Maruchi Fresno. Lo cierto es que, aunque se conserva la película, no hemos podido identificar claramente a Lupe Sino entre las muchachas de reparto que aparecen en el film. Se rodó en los estudios C.E.A., (Cinematografía Española Americana), que contaban con las más modernas y amplias instalaciones y estaban considerados como "de lujo". Hemos leído en algún sitio que Antonia vivía en un chalé enfrente de la C.E.A. Bueno, pues a saber...

Al año siguiente llegó la gran oportunidad: Antonia protagonizó la película La famosa Luz María. Compartió cartel con el siempre aplaudido Manolo Morán y les dirigió Fernando Mignoni. El dinero lo pusieron Germán Gómez Prieto a través de su Productora y Filmófono.

El argumento es de lo más simple, el típico de las películas en las que se presenta al público una nueva estrella:

Luz María trabaja en una Compañía Lírica. Enterada de que el empresario es un pájaro de cuenta que utiliza el tinglado como tapadera de sus turbios negocios, se despide. A pesar de los celos de su novio y etc encontrará su oportunidad en otra Compañía en la que, por supuesto, triunfa como primera figura. Al final, todo se arregla. Disponemos de alguna foto, pero la película no la hemos encontrado.

Pasarán dos años antes de que la vuelvan a llamar para un papel de reparto. Ladislao Vajda dirigió en 1944 una comedia titulada El testamento del Virrey. ¿La trama? Un rico hacendado que hizo su fortuna en algún País sudamericano gasta una broma a sus herederos: lega su fortuna a aquellos que estén vivos cien años después. Por lo visto hubo un caso real en Barcelona (Bonet S.A.) que inspiró al guionista. Son siete herederos y cada uno con sus historias y trapisondas. El ya prestigioso Director y un reparto de lujo para aquel entonces (Mercedes Vecino, Manolo Morán, Raúl Cancio, Irene Caba Alba, Pepe Isbert, Milagros Leal, Manuel Luna) dieron como resultado una película que merece la pena ver. Esperamos que nuestros lectores tengan más suerte; nosotros no la hemos encontrado. Sí tenemos algún material gráfico:

|

| Del cartel anunciador... |

|

Trabajo nos ha costado encontrar este fotograma

de Lupe Sino (Teresita en la ficción) y Pepe Isbert. |

Hemos de hacer un inciso porque a estas alturas Antoñita Bronchalo, Lupe Sino, se ha enamorado ya de Manuel Laureano Rodriguez Sánchez, Manolete, y éste de ella. No queremos aburrir a los lectores con relatos que abundan en Internet, incluso existe más de un libro sobre aquella relación y una acertada canción de Sabina evocando el ambiente de posguerra que la trae a cuento (De purísima y oro), pero en general, casi todo el material es a propósito del diestro. Ante la posibilidad de dejar a algún lector in albis, haremos un breve repaso: En 1943 (hay quien apura más la fecha: el 27 de octubre) se conocen en Chicote. Les presentó Pastora Imperio, amiga de ambos. Y saltó el chispazo porque a partir de aquel momento vivieron una historia de amor, de lo más intenso, que desmiente el mito tan repetido de "los desgraciados amores de Manolete y Lupe Sino", o "Lupe Sino, el sino de Manolete" y demás lugares comunes del mismo jaez: Amores breves sí, desgraciados ni hablar.

Manolete y Antonia están en boca de todos. Se les ve salir de copas, se les ve juntos en los toros, se les ve enamorados. De modo que nadie duda de lo intenso de esa relación, pero hay ese retintín en el aire, ese cotilleo-comadreo ibérico en el que intervienen todos los allegados al diestro: apoderado, cuadrilla, y sobre todo Doña Angustias, la madre, que desaprueba con desprecio a la muchacha: ejemplo de que no hay nada más perjudicial para el género femenino que una mujer machista. Hasta juró no acudir a la boda. Sí que daba angustia, sí.

|

| Doña Angustias rodeada de su familia. Era viuda de un torero muerto en el ruedo. Se dice que para lanzar la carrera de Manolete hizo prostituirse a dos de sus hijas. |

El argumento contra Antonia es el de siempre: "Esa tía es una puta, una buscona, una lianta gastosa y despilfarradora". En los corrillos la llaman La bicha, la serpiente, la víbora. El motivo era muy sencillo: si seguían juntos, Manolete dejaría los ruedos y eso perjudicaría a todo el personal del circo montado a su alrededor. Pero la pareja está enamorada y ella le acompaña a México; no se separarán mientras él hace las Américas.

|

Anverso y reverso de la ficha mexicana de inmigración, donde se autoriza su estancia

como acompañante durante seis meses, mientras duran los compromisos del diestro. La ficha es de 1946, pero ha sido utilizada con frecuencia erróneamente como

perteneciente a la entrada de Antonia en México en 1949. |

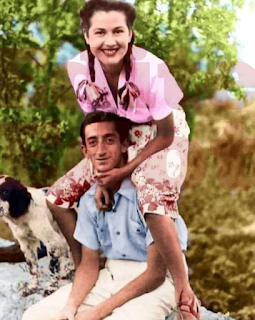

Antonia mima a Manolete, se preocupa por su salud y le lleva a conocer su pueblo natal y a visitar Fuentelaencina, vecina localidad donde residía una hermana de Antoñita. Allí pasaron tan ricamente una larga temporada. La experiencia le prueba al diestro: a base de baños en el río Valdefuentes, vida de familia, partidas de dominó, paseos en burro...a Manolete se le ve sonreír, contradiciendo su fama se hombre de hielo.

Este pequeño Álbum es de lo más elocuente. Y en Madrid, vivieron juntos en el domicilio de ella, en el número 26 de Hilarión Eslava hasta 1947, año en que, terminada la temporada taurina, planeaban casarse. Pero se produce la muerte de Manolete. Y hemos de contar el drama, así, por encima: El 28 de agosto de 1947 Manolete toreaba en la Plaza de Toros de Linares. Antoñita estaba en un balneario en Lanjarón, haciendo una cura de aguas. Aquella tarde, al entrar a matar al quinto toro, -un Miura de nombre Islero- el diestro sufrió "un pisotón", una terrible cogida. Antonia se entera por una llamada telefónica y acude al Hospital de los Marqueses de Linares. Entre Camará, apoderado del torero y el rejoneador Álvaro Domeq, del lado de Doña Angustias, impiden a Antonia todo contacto con el destripado torero, temiendo una boda in articulo mortis. Al final no fue la herida por asta de toro sino una transfusión de sangre inadecuada lo que acabó con la vida de Manolete. Antonia no pudo despedirse de él...vivo. Y le desaconsejaron que acudiese al entierro.

Aclarado todo esto, como era de rigor, sigamos con la filmografía de Antonia actriz:

|

El pueblo de Madrid no debería ignorar la figura de este personaje,

cuyo nombre bautiza todo un barrio y una plaza de la Ciudad. |

En 1948, es decir, un año después de la tragedia, Edgar Neville estrena su película El marqués de Salamanca. Y sí, hay un papel para Lupe Sino. En los créditos aparece su nombre destacado junto al de Guillermo Marín, y en los fotogramas se aprecia una madurez y una naturalidad en Antonia que -entendemos- merecía mejor suerte.

|

| Una convincente Pura junto a Alfredo Mayo. |

Familiarizada ya con la vida en México, en 1949 Antonia marcha al País azteca, huyendo de las críticas, del morbo popular, de la prensa, de las revistas y -según algún estudioso- de las Productoras españolas, invitadas a no incluirla en ningún reparto. Una vez en México volverá -por última vez- a ponerse ante las cámaras. Estamos en 1949 y el film, dirigido por Miguel Morayta, tiene dos nombres que encontraremos juntos o por separado: La dama torera o un corazón en el ruedo. El protagonista fue Luis Procuna y vemos en el reparto algunos exiliados españoles. El argumento trata los desvelos de un torero de origen humilde que se ve enredado en un triángulo amoroso. Sabemos que Luis Buñuel, quien a la sazón hacía cine por aquellas tierras, rechazó el proyecto en varias ocasiones. Además, tenía la peor opinión sobre Morayta. Bueno, pues esta tampoco la hemos encontrado.

En 1950 encontramos a Antonia todavía en México. Ha cumplido 32 primaveras y sigue siendo una mujer atractiva, con un encanto especial. Ese mismo año la lleva al altar un simpático abogado mexicano, hijo y nieto de banqueros que además ganaba muchísimo dinero en el negocio inmobiliario. Se llamaba José Rodriguez (qué casualidad) Aguado. Se casaron por lo Civil y por la Iglesia, pero el matrimonio no duró ni dos años. Ellos sabrían porqué.

|

Antonia, a la izquierda, en una foto con lo mejorcito de México D.F.

Su marido posa de pie, detrás de ella. |

A finales de 1952 Antonia regresa a España. Viene con dinero, porque se compra un piso en el Paseo de Rosales. Y comienza una nueva vida que pensamos, no sería muy diferente de la que llevaba 10 años atrás; Quizá menos intensa y ya olvidada por casi todo el mundo. Estamos llegando al final del relato, porque siete años después, el 7 de septiembre de 1959 sufre un accidente a bordo de su descapotable, en la zona de Puerta de Hierro. Iba acompañada del actor Arturo Fernández, aquel que tenía fama de guapo, elegante, chulo y ligón. Como resultado del impacto, Antonia sufrió un golpe en la cabeza al que no dieron mayor importancia, pero una semana después falleció estando sola en su domicilio, a causa un derrame cerebral provocado por aquel tonto cabezazo. No sabemos quien de los dos conducía. Arturo era doce años más joven que ella.

|

El reportero, más respetuoso y prolijo que la breve gacetilla del ABC,

no se muerde la lengua y es un ejemplo de discreción y simpatía hacia Antonia. |

A fin de cuentas, Antoñita fue una perdedora, una valiente mujer que luchó por su libertad, por su derecho a escoger y por lograr su ambición con las armas que tenía. Era atractiva, inteligente, moderna y dio su amor a un personaje famoso, intentando liberarlo de la condición de títere en un tinglado de intereses creados. Al final fue una actriz de Cine que no llegó lejos..sin apellido famoso, sin la familia y los medios a sus pies...como tantísimas otras. Y por eso mismo en este Blog reciben un reconocimiento a su esfuerzo. Nos dejó a los 42 años y sus restos reposan en el Cementerio de Hortaleza.

Que sepamos, en Sayatón, su pueblo natal, nada hay que la recuerde. Ni una calle, ni una chapa en el muro de su casa natal, si es que sigue en pie.

En cambio los de Fuentelaencina sí hicieron algo para que el mundo recordara las jornadas en las que Manolete estuvo allí tan a gusto. Hasta tienen un recorrido para senderistas bautizado como "Las pozas de Manolete".

Han pasado muchos años. Con esto de la crisis de guionistas, de creadores de nuevas historias, (que raro es ver una película que no avise en los créditos: "basado en hechos reales") pues también le tocó a Manolete. Y hubo película. Al protagonista lo encarnó Adrien Brody y a Antoñita...Penélope Cruz (no había otra?). En 2006 se inició el rodaje de la película con tan carismático nombre. Por lo que sabemos, la película sufrió una serie de cogidas en diversas plazas internacionales -Canadá, Francia- y finalmente se estrenó en España el 24 de agosto de 2012. No la hemos visto por lo que no podemos opinar. En IMDB hemos encontrado una reseña que -traducimos- se resume así: "Aburrida y cansina biografía de Manolete, que utiliza demasiado la tormentosa relación con su amada". también unos datos que nos limitamos a transcribir: "Coste de la película, 28 millones de dólares. Recaudación, unos 724.785 en la misma moneda".